ファブスペースがある中央図書館で講演会開催

3月15日(土)、浦安市立中央図書館2階視聴覚室で、図書館講演会「3Dプリンタがひらく未来」が開催された。講師は鶴見大学の教授で同大学図書館館長も務めた元木章博氏。

百聞は一触にしかず

元木氏は3Dプリンタを利用して視覚障がい者の「知りたい」を叶える研究を行っている。

「晴眼者(視覚に障がいがない人)であっても文字から得られる情報には限界があり、写真や動画を見るほうが理解が早いことがある」と元木氏。いわゆる「百聞は一見にしかず」だ。これに対し、視覚障がい者は文字情報を点字で読み、模型などを触ることで理解を深める。これをかつて盲学校の教諭であった故・桜井政太郎氏は「百聞は一触にしかず」と表現したという。

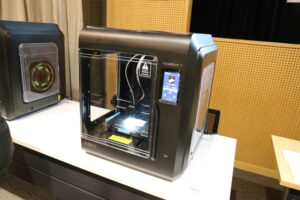

現在、中央図書館のファブスペースには、予約すればだれでも有料で使用することができる3Dプリンタが設置されている。「このプリンタを使って、障がい者にさらに寄り添った図書館資料を充実させることができる」と元木氏は解説した。

3Dプリンタにより広がるものづくりの可能性

また、晴眼者にとっても、「中央図書館のファブスペースが新しいものづくりの場としてもっと活用されるといい」と話す。

たとえば、国土地理院などは地図情報の立体データを公開しており、それを使って簡単に立体地図を作ることも可能。また、元木氏はこの日、実際に参加者の前で、毛糸でできたぬいぐるみの写真を撮影し、その写真をもとに、3Dプリンタで模型を作ってみせた。出来上がりは、時間の関係で実物よりも小さかったが、表面には毛糸特有の凹凸がしっかり再現されていて、触ってみた参加者は驚いた様子だった。

3Dプリンタの利用法は多種多様。取り壊されてしまう歴史的な建築物の立体データを残して、次世代に伝えることもその一つ。また、障がい者の自助具も3Dプリンタで早く安価に作ることができるという。

「3Dプリンタが今後、新たな技術や価値を生み出していくだろう」と元木氏は結んだ。

普段はファブスペースにある3Dプリンタ