長生きのカギは唾液にあり

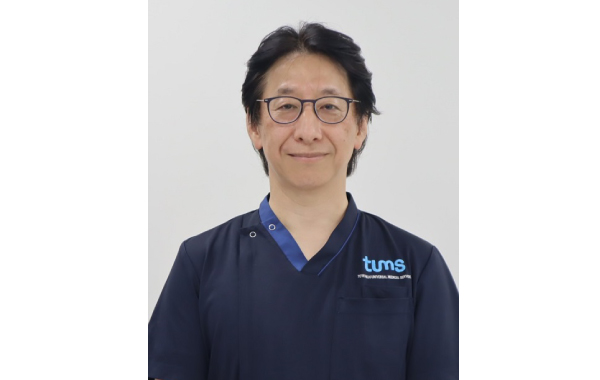

市川市歯科医師会(𠮷田英介会長)主催の市民公開講座が3月9日(日)、市川グランドホテルで開催され、日本大学歯学部特任教授で、陸南診療所摂食リハビリステーション(東京都八王子市)嚥下部長を務める植田耕一郎歯科医師が講演した。約150人の市民が参加した。

唾液が持つ健康と長生きの効用

演題は「おいしく、楽しく、美しく 摂食機能の実力~免疫力を高めるために 長生きは唾液で決まる~」。

植田さんは、摂食・嚥下リハビリテーションの分野で日本のパイオニア的存在であり、著書に『長生きは唾液で決まる』や、瀬田裕平のペンネームで終末期医療を描いた『小説・命のワンスプーン』などがある。

講演ではまず、唾液が持つ抗菌作用について言及。飲食やしゃべりを円滑にする、口内の洗浄、消化を助けるなど、唾液にはさまざまな働きがあるが、中でも重要なのは、免疫グロブリンやラクトフェリンなどの抗菌成分を含み、抗菌・抗ウイルス活性を高める作用があるということ。「現在、薬は数多くあるが、ウイルスに直接効果があるものはない。しかし、唾液にはそれがある」と植田さんは解説した。

良い唾液を出すための口のストレッチ

体力が衰え、寝たきり状態になると、唾液はサラサラでなくなり、ネバネバになる。そして免疫力が衰える。終末期には唾液が出なくなり、口が乾き、摂食・嚥下ができなくなるという。

口腔ケアと唾液の関係を追究してきた植田さんは「たとえば、歯磨きは単に虫歯予防のためだけでなく、良い唾液が出るよう刺激する効果もある」と言う。

また、口と周辺の筋肉を鍛える口のストレッチとして、唇をすぼめたり、口角を上げたり、「あっかんべぇ」のように舌を出すなど、日常生活で簡単にできる方法を紹介。うがいは、ブクブクするのは頬・唇・舌の体操になり、ガラガラするのは喉の体操になり、摂食・嚥下障害の予防になることを伝えた。

生きる質につながる口腔ケアの大切さ

ストレスは体調と共に唾液にも影響する。

「つらいことや不安があっても、ちょっと微笑んでみては。暗い気持ちより、明るい気持ち、ワクワク感を持つことが健康につながる」

終末期の患者の口腔ケアにも多く携わる植田さんは、「生きる質」は医者ではなく自分で決めることと説く。

「特に、後期高齢者はそれまでの生活が長生きに適していたという証拠だ。検査数値ばかりにとらわれず、笑顔で暮らそうという健康観があってもいい。歯科医師は、皆さんが好きな物をおいしく食べられるようサポートしていく」と結んだ。

参加者に感想を聞くと、88歳女性は「うがいするときに、口や喉の筋肉を意識しようと思った。ワクワクすることとか、明るい気持ちも大事にしたい」、69歳男性は「医者が数値にこだわらなくていいと言うのは意外だったが、なるほどと感銘を受けた。口腔ケアに努め元気に生きようと思う」と話した。