地域の長年の思いが結実

「行徳の神輿文化と祭礼」が昨年11月3日、市川市指定無形民俗文化財に指定された。同文化財は衣食住・生業(なりわい)・信仰・年中行事などに関する風俗慣習や民俗芸能、民俗技術で、無形で伝えられてきたものを指す。市内では、「御奉謝(おびしゃ)」と「国府台辻切り」に続いて3件目。

指定まで尽力し、見守ってきた地域の人の思いを聞いた。

祭りはイベントではなく、神事

今回の指定を受けて行徳郷土文化懇話会会長の峰崎進さんは、「行徳が祭りをイベントではなく、神事として守ってきたことが評価されたのでは。東西線開通まで行徳が『陸の孤島』だったことが、長年、形を変えずに祭りが残った1つの要因かもしれませんね」と笑う。

指定へ向けて市が調査を始めたのは平成28年度。当時、地元の自治会長だった峰崎さんも調査に力を貸した1人だ。

「指定の対象は当初、五ヶ町の大祭のみでした。大祭の会長も務めていたので、祭りのことをいろいろと調べて市の人に話したところ、博物館から話を聞きに来て、五ヶ町の大祭が神事をしっかりと執り行う非常に貴重なものだと認識されたようでした」

祭りについての詳細は代々、口伝えで伝授されており、古い記録は形として残っていない。そこで峰崎さんが文章にまとめ、市に協力。大祭開催後も写真を提供するなど調査は進んでいた。しかしその後、新型コロナの影響か、指定に向けた動きは止まってしまったという。

地域と行政、さまざまな熱い気持ちの結果

再び動き出したのは、峰崎さんが中心となって制作した冊子がきっかけだった。

「2年半ほど前に作った『行徳の歴史と神輿と祭り』を市長と教育長に渡したところ、『この本は行徳の祭りのテキストになる』と喜んでいただけました。そこからまた文化財指定へと動き出したようです。さらに市制施行90周年(2024年11月)に向けて、対象は五ヶ町だけでなく行徳全体になりました」

ひとくちに行徳の祭りと言っても、地域や神社ごとにそれぞれ神事や神輿、担ぎ方などが異なっているだけに、調査や取りまとめは簡単ではない。その困難を乗り越えて指定にこぎつけたのは「さまざまな人の熱い気持ちがあったからこそ」と話すのは、同じく行徳の神輿と祭りを支える、行徳まちづくり協議会会長の中台洋さん。

「もともと行徳の先人たちは、行徳独特の文化は評価されるべき誇れるものだと声を上げてきました。その思いは現在活動している私たちも持っているし、行政の担当の人たちも同じ気持ちで取り組んでくれました。それぞれの熱い思いがこの結果につながったのだと、感謝しています」

文化財指定は行徳にとって「スタート」

市指定無形民俗文化財の指定で、いわば地域の長年の思いが実ったわけだが、「ゴールではなく、スタート」と、中台さん。

「指定に恥じないよう、これからも祭りを守り伝えていかなければと、腹をくくりました。また今後は文化財ということを生かしていく方法も考えたい」

行徳地域も高齢化は進み、祭りを伝えていく次世代のことが気になるが、中台さんいわく、若い世代はちゃんと育っているとのこと。

「老いも若きも、地元をなんとかしようと思っている人が多いのが行徳。行徳って、すごい街です(笑)」

行徳郷土文化懇話会 峰崎進会長

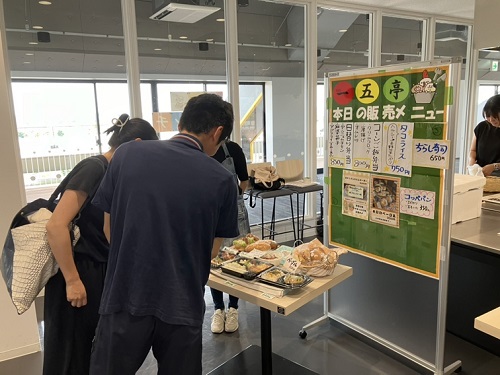

昨年10月に行われた行徳まつりでは、南行徳駅周辺を神輿が練り歩いた

2017年、雨の中行われた五ヶ町の祭礼

行徳まちづくり協議会 中台洋会長